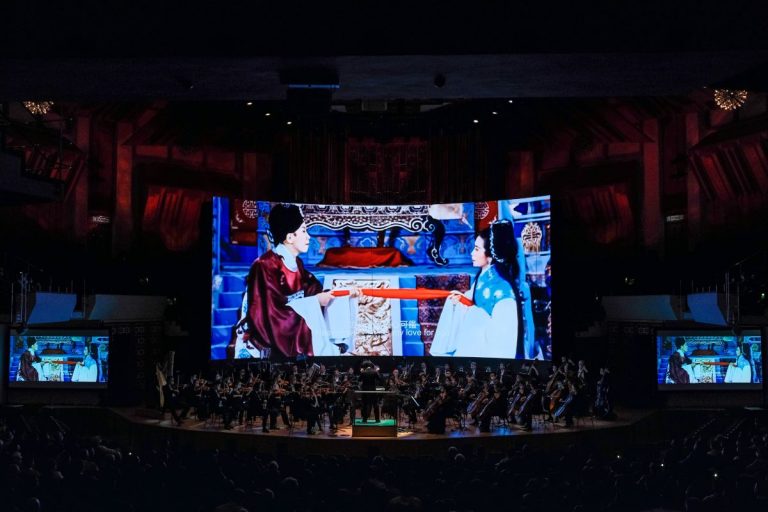

2022年6、7月間,香港資深粵劇工作者羅家英、新劍郎參考《七賢眷》的提綱,結合過去數十年來在馬來西亞做神功戲,演出此劇的經驗,帶領香港八和會館(下稱八和)團隊將這個晚清粵劇劇目在舞臺上「重構」出來。2022舞臺版(下文用此簡稱)的主線情節與清末光緒年間以文堂刊刻的《七賢眷黃土崗祭奠》(下稱光緒刻本)大體相同,關鍵性的差異縱然不多,但各自有獨特的文化意涵,而且值得深入討論。

教化和傳統更新的議題

製作團隊八和與合辦機構康樂及文化事務署和西九文化區戲曲中心舉行了兩場座談會。在演前座談會〈消失的高台!?〉上,(聯合)藝術總監羅家英指,《七賢眷》教人忠義孝悌,三綱五常等儒家的倫理思想,在朝廷、家庭裏要順從當家作主的人,同時承認這齣戲在今天看來比較「老土」(不合時宜)。來自學界的講者潘步釗指,在戲臺上教化觀眾是戲曲的使命,主導力量是儒家思想,又指《七賢眷》的道德教化意味十分明顯,看完就知道該怎樣做人。當時兩位講者提出這些觀點後並沒有開展討論。筆者認為兩位講者的觀點還可以從不同角度,以及在更多層次上深入討論。演後座談會〈新人事,舊傳統〉的講者包括劇本執筆兼(聯合)藝術總監新劍郎,演員龍貫天、梁心怡三代粵劇人,把焦點放在新生代演員透過參演傳統劇目,承傳傳統技藝。座談會題目英譯Revamping Traditions(更新傳統),談話內容並沒有觸及這方面。[1]

下文通過比較分析兩個版本的異同,回應八和提出的粵劇教化,以及粵劇傳統的承傳與更新兩個議題。筆者所看兩場,內容稍有出入,以下根據7月23日在屯門大會堂公演的最後一場討論。

兩個版本的主線情節

討論前先介紹兩個版本的主線情節梗概:嫡長子劉全定上京赴考,叮囑妻子晨昏定省,繼母為謀家產,命家僕在黃土崗截殺。全定死訊傳到劉家,妻兒奔赴黃土崗祭奠。小叔劉全義不顧親娘反對,陪同嫂嫂、姪兒前往,在黃土崗被老虎叼走。婆婆誣陷媳婦殺害小叔,將媳婦送官下獄,判了死罪,又把一雙孫兒趕出家門。獄卒曾受全定恩惠,冒着風雪尋獲稚年兄妹,帶到獄中探母。金童甘願代母受刑,地方官懷疑案中有蹺蹊,釋放全定妻,改由金童代罪充軍,並替稚子寫狀詞。原來全定、全義幸遇義僕、神虎,早已化險為夷,並得到官位,兄弟重逢,打道回鄉。金童攔路告狀,冤情大白,並與父親、叔父相認。面對雷公懲戒,惡婦誓言悔改。全定不計前嫌,原諒繼母,一家團圓,共享榮華福祿。

教化的多重目的

光緒刻本和2022舞臺版都宣揚忠孝節義,也同樣有神仙世界的想像。這兩個教化劇的主要面向,與明清兩朝的律令有關。明朝洪武三十年(1397)朝廷頒下《大明律》,嚴禁伶人裝扮歷代帝王后妃忠臣烈士先聖先賢,至於神仙道扮及義夫節婦、孝子順孫,勸人為善者,不在禁限。於是風世教化的作用就變成戲曲的要旨。「非關風化體,縱好也徒然」(《琵琶記》開場【水調歌頭】)的論調都是在這個背景下提出的。清廷也把這條律令收入《大清律例》。資深戲曲學者曾永義指,使明清戲曲的內容思想走上寓教於樂的狹隘路途的,不只是儒家長遠以來的教化觀,更直接的是這道律令。嚴禁伶人裝扮歷代帝王后妃忠臣烈士先聖先賢,不容尊嚴受到褻瀆,就是為了鞏固統治者的威權。[2]

戲曲教化有人文化成,穩定社會,以至鞏固皇權等多重目的。在這個歷史脈絡中看《七賢眷》的結局,可以推想,為了謀奪家產而買兇殺害繼子、陷媳婦於冤獄、棄養繼孫的惡婦在三言兩語之間便得到家人原諒,所有惡行一筆勾銷,而且母憑子貴,一家團圓的情節安排,無非是為了標舉賢孝,進而鼓吹家庭和諧。家庭是構成社會的基本單位,家庭和諧對穩定社會有重要意義,社會穩定則有利統治。然而,從劇本編創的角度來看,這樣的情節安排實在過於兀突和粗率。

天子教化 神仙點化

兩個版本的大團圓結局都在榮華福祿背後埋藏了不公不義。光緒刻本有一段2022舞臺版脫落了的情節,從民間信仰的角度,為不公不義的結局提供了詮釋的視角。

在光緒刻本中,全義陪同嫂嫂、姪兒啟程前往黃土崗之後,王禪老祖登場,說他與全義有三年師徒情份,命神虎趁全義在黃土崗祭奠時叼他上山學道,待他學成之後下山為壽陽公主治病,招為駙馬,得享榮華富貴,又說「仙機本來不可講,恐怕凡夫洩機關。」[3]

早前王禪老祖自報家門時唱:「在深山修道,那受得歲月磋跎,嘆凡夫誰能夠把色相參破,或為名或為利鎮日奔波。……」[4] 隱含度人拋卻磨人的塵世,脫離苦海的意味。既然慨嘆世人為名利奔波,卻又為了扶助全義成為駙馬而巧作安排,看來自相矛盾,其實暗示人一生的榮華富貴皆有天數,求的過程苦,求之不得更苦,求得也不是終極的快樂,可是悟道的人少。值得注意的是,王禪老祖在自報家門時表達這些信息,對象不是劇中人,而是觀者。

元明清三代都有度脫劇,劇情圍繞主角被神仙點化,最終得道升仙,脫離苦海的過程。度脫並非《七賢眷》光緒刻本的主線情節,但當中隱藏的度脫意味,為不公不義的結局提供了詮釋角度。紅塵就是紛紛攘攘,虛虛幻幻,還好塵世外有個逍遙自在的神仙世界。筆者想,如果王禪老祖在劉家大團圓的場面中幽幽地出現,冷眼旁觀後再念一首下場詩作結,相信會有點題及引發思考的作用。

令人沮喪的玉帝聖旨

2022舞臺版脫落了王禪老祖命神虎叼全義上山學道,以及全義為壽陽宮主治愈怪病,招為駙馬等情節。演至最後一幕,全義才用三言兩語交代,當日被神虎叼上山習武,憑着神功考中武狀元。至於神虎叼走全義背後的意趣,則沒有觸及。這樣刪改之後,度脫的意味也拿掉了。

最後一幕保留了光緒刻本中雷公威嚇惡婦的場面。有別於光緒刻本中惡婦誓言改邪歸正後雷公自行撤去,2022舞臺版新增神仙太監宣讀玉皇大帝聖旨,說是「念在賢孝子」,命雷公退下的情節。用這種方式標舉賢孝,未免過於生硬。鑒於仙界最高權力下達旨令,雷公無法履行懲惡使命的情境,實在令人握腕。

落幕前眾人一字排開,齊唱:「全家福祿七賢眷。……一家人,七賢眷,快樂融和」。全定一家四口,加上弟弟、義僕合計六人,意味着繼母也算在七賢眷內。謀害繼子一家的惡婦只因繼子賢孝,便為玉帝赦免,還算作七賢眷之一,得享榮華福樂。此情此境就如俗諺所說:「殺人放火金腰帶」。

面對世間的不公不義,有些人會感到無力,不免指望上天主持公道。可是,連老天爺都為惡人開脫的情節,寧不叫人沮喪。筆者嘗試換個角度看,在藝術處理上,把荒謬的情境呈現出來,也可以是一種詰問、控訴的方式,藉此激發觀眾思考。如果用這種方式的話,就要把荒謬的情節再誇大一些,豐富一些,讓觀眾領會到那是有意識的藝術手法。

復排傳統劇目的當代意義

上文討論的兩個《七賢眷》版本確實有些德行完備的賢人,包括忠心護主的義僕,愛護繼兄妻兒的弟弟,正直仗義的地方官,感恩圖報的獄卒,代母受刑的孝子等角色。不過,這齣戲的具體情節有不合情理和邏輯犯駁的地方。謀財害命的繼母不需為惡行負上任何責任,反而母憑子貴,還被算作七賢眷之一,甚具爭議性。今天若以這齣戲風世教化,單以劇中部分賢人為榜樣,無視整齣戲的意識形態,就是只見樹目,不見森林。

作為晚清的流行劇目,並在華埠一直傳演,復排《七賢眷》對於粵劇傳統的承傳與更新相信是有意義的。(臺灣)國光劇團在20年前已在實踐中探討老戲重演的方式。劇團試用主題包裝切入不同的詮釋視角,挖掘生動的人物形象、對時代社會的深刻透視力,以銜接、映襯當代。例如:「司法萬歲‧雨過天晴」(2007)、「公平正義‧安心過年」(2014)等。[5]這些經驗都不妨參考應用。

如何通過具當代意識的製作手法,為傳統劇目賦予當代意義,為觀眾帶來嶄新的視野和啟迪,是不能回避的課題。

[1] 《七賢眷》演前、演後座談會錄影連結

https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/chinese_opera/programs_1294.html#tab_6_0

[2] 曾永義:〈戲曲劇目之題材內容概論〉,《文與哲》第27期,2015,頁1-101。關於戲曲教化觀的部分,參頁51-55。

[3] 中央研究院歷史語言研究所俗文學叢刊編輯小組:《俗文學叢刊》159冊。臺北:新文豐出版股份有限公司,2002,頁325。

[4] 同注3,頁322。

[5] 詳參吳岳霖:〈「老戲重演」是怎樣煉成的:「當代戲曲」之內或之外的一個問題(下)〉,《表演藝術評論台》,2016年5月16日。https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=20133